|

各分野での日本のインドネシアに対する経済協力の紹介

防災分野 防災分野

自然災害に強い国づくり~日・インドネシア防災協力

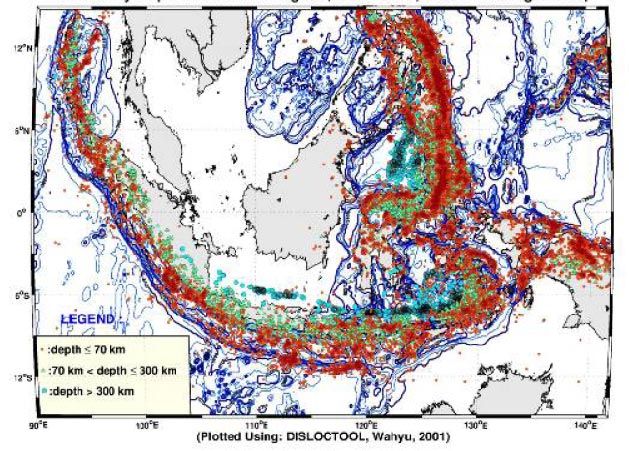

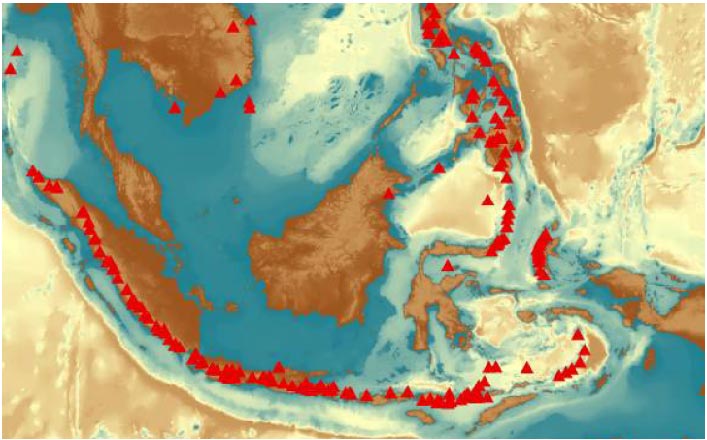

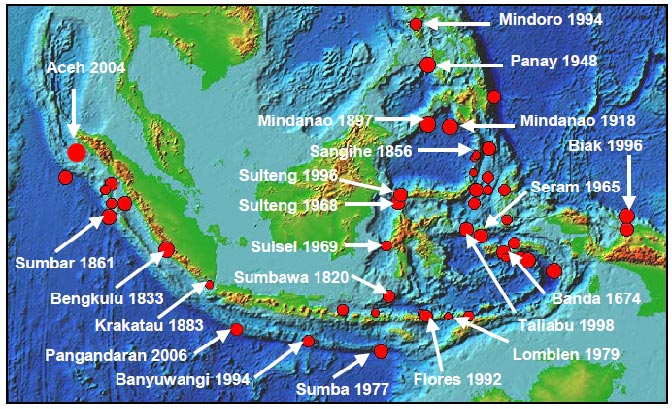

インドネシアは、その地形的な条件により、地震、津波、火山、洪水、地滑り、干ばつ、森林火災などの自然災害が数多く発生します。1999年から2008年までの過去10年間だけでも、死者約18万人、被災者約840万人、経済被害約100億米ドルという甚大な被害が発生していると言われています。 まず、インドネシアは、マグニチュード4以上の地震が年平均400回以上発生する地震多発地域となっています(Fig1 地震履歴)。また、インドネシアには129の活火山が存在し、そのうちムラピ山をはじめとする17の火山が活発な活動をしています(Fig2 火山所在)。更に、地震や火山噴火に伴う津波も頻繁に発生します。1600年以降約400年の間にインドネシアにおいて発生した津波は、約100回で、34万人以上の死者を出していると言われています(Fig3 津波履歴)。

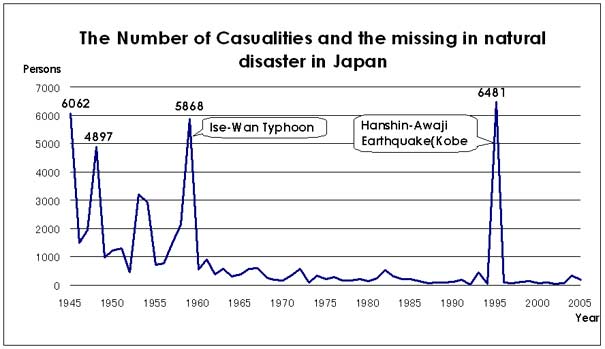

また、インドネシアの一部の地域では、アジア・モンスーン地域に属し、雨期に非常に強い雨が降るため、毎年、数多くの洪水、浸水被害が発生しています。例えば、2007年ジャカルタ洪水では、死者・行方不明者80名、経済被害5.18兆ルピアに及びました。更に、火山地域や地質構造の弱い地域が多いため、雨期の降雨や地震、火山活動による土砂災害も全国各地で発生しています。 日本とインドネシアは、双方ともに、環太平洋火山地帯、アジア・モンスーン地域に属すため、日本にしかない台風と豪雪を除き、両国とも、古くから同様の自然災害に苦しめられてきました。 ともに同じような自然災害に見舞われる両国が、防災の分野で協力することは、大きな意義があります。日本は、これまで蓄積された自然災害に関する経験や技術、ノウハウを活かしてインドネシアの防災への取り組みに協力し、災害に強い国づくりを支援しています。 2004年12月26日、インドネシア・スマトラ島沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震及び大津波により、インドネシアだけで死者・行方不明者16.6万人という未曾有の被害が発生しました。これに対して2005年1月1日、小泉純一郎総理大臣は、資金、人的貢献、知見の3点で最大限の貢献を行う考えを表明しました。アチェ、ニアスにおける地震・津波復興開発に関して、日本国政府は総額6.4億米ドルに及ぶ協力を実施しました。この支援は、災害直後段階における緊急医療チームの派遣や医薬品の供与、続いて、復旧段階における道路、水道、保健所、学校、市場などの基礎インフラ修復、さらに長期的な開発に必要となる発電所や道路、排水施設の整備や地方政府の人材育成などにより構成されます。このような日本の支援は、インドネシアの関係者から、その迅速性と実効性を高く評価されています。 自然災害は、いつ起こるか分からないので、災害による被害を少なくするため、日頃から努力することが重要です。今回のスマトラ島沖地震・インド洋津波災害の経験からインドネシア政府に強い国づくりに向けた取り組みを強化したいと考えました。このような流れを受けて、2005年6月、スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領と小泉純一郎総理大臣は「自然災害の被害を減らすための二国間の協力に関する共同発表」を行いました。この共同発表により、インドネシアにおける自然災害を予防し、その被害を軽減する体制の整備に向けた協力強化のため、「日本・インドネシア防災対策に関する共同委員会」が設置されました(写真1 小泉総理とユドヨノ大統領)。

2006年7月24日に、ジャカルタにて開催された第2回共同委員会では、沓掛哲男内閣府特命担当大臣(防災担当)とアブリザル・バクリー国民福祉調整大臣の間で、インドネシアの今後の防災対策の指針として「Building the Resilience of Indonesia and its Communities to Disasters for the Next Generation」が採択され、両首脳に報告されました(http://www.bousai.go.jp/kyoryoku/

日本政府は、1962年に水資源分野のOCTA(JICA前身)専門家をインドネシア政府に派遣して以来、今日まで、防災分野の協力を脈々と続けてきました。特に、1982年から2008年の36年間して実施されていた公共事業省「火山砂防技術センター」「砂防技術センター」(ジョグジャカルタ)への協力は、メラピ山付近で火山噴火物や地すべり、泥流、土石流などの危険性から地域住民を守るために、技術者を育成したり、災害対策の技術を指導したり、必要な対策を施してきました。こうした協力により、「SABO(砂防)」という日本語はインドネシアでも着実に浸透しつつあります。この協力は、ハメンク・ブウォノ10世ジョグジャカルタ特別州知事以下の王家関係者を含め、インドネシア国内において高い評価を受けています。更に同プロジェクトは、双方の卒業生による交流会「クルアルガ・サボー(砂防一家)」を日本(会長:松下忠洋前衆議院議員)とインドネシア(会長:スヨノ・ソスロダルソノ元公共事業大臣)双方に設立し現在も交流が続いています。このように防災分野の協力は、技術移転の枠を超え、相互交流を活発化する段階まで高められています(写真3 クルアルガ・サボー)。

通好みのコラム「日本の防災行政発展の歴史」

【防災役立ちHPアドレス】

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

上のページ

上のページ